新闻

2025-10-31

看展丨大慈寺、人民公园、华西坝……成都这些红色地标曾接力守护民族文脉

在抗战的烽火硝烟中,中华大地开展了一次史诗般的文化大迁徙——万千文物、数十所高校、无数文化精英辗转西迁,在巴蜀大地上续写着中华文明的薪火相传。成都,作为这场迁徙的重要枢纽,以其博大的胸怀守护着民族的文化命脉。今天,就让我们沿着历史的足迹,寻访这些承载着文化坚守记忆的成都红色地标。

第一站:大慈寺

——国宝的成都别院

走进繁华的太古里商圈,抬头就能看到千年古刹大慈寺静静矗立。很难想象,这座位于市中心的寺庙,曾是七千余箱故宫文物的庇护所;当时的大慈寺,见证了军民共同守护国宝的感人场景。

成都大慈寺(图源网络)

1938年4月,故宫博物院选定成都大慈寺作为北路文物存放场地。北路西迁文物历经徐州、宝鸡、汉中辗转,最终抵达成都,暂存于大慈寺。为确保文物安全,故宫博物院专门成立成都办事处,制定了严格的保管制度——库门上锁后即予封签,凡要进库需经办事处主任同意,且需3人一同启封开锁;四川省政府协调部队沿途守卫,并多次调驻大慈寺部队转驻文殊院,训令省会警察局督促腾出场地;文物存入大慈寺后,又安排军警守卫,直至1939年6月存大慈寺文物全部迁往峨眉;大慈寺僧众更是积极腾出大雄宝殿及藏经阁存放文物,并严格遵守故宫博物院驻蓉办事处制定规定,共同守护国宝安全。

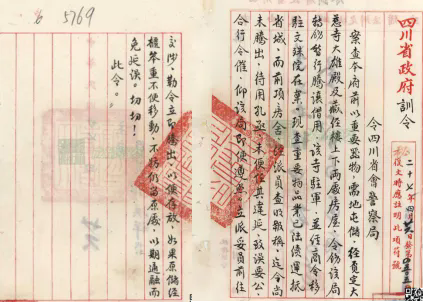

四川省政府送四川省会警察局关于大慈寺腾让房屋的训令

(成都市档案馆藏)

周极莹送邓汉祥回复派军驻守大慈寺以保护文物安全的函

(成都市档案馆藏)

为保护存放于大慈寺内故宫文物制定的大慈寺僧人应守事项(节选)

(成都市档案馆藏)

如今漫步大慈寺,我们知道:这座千年古刹不仅是佛教圣地,更在民族危难之际,成为了中华文明瑰宝的守护者。

第二站:人民公园

——文艺抗战的舞台

从成都博物馆出发不远,就是成都人民公园。它是成都市民的休闲娱乐好去处,在抗战时期也是成都文化抗战的心脏。

人民公园内的民众教育馆旧址

1946年,故宫博物院在成都人民公园(原少城公园)民众教育馆举办“故宫书画展览”,引发了空前观展热潮。展览期间,故宫博物院专门制定了“学生团体参观注意事项”,还安排成都县立中学师生前来观展;因参观者众多,展览特地延长两日,故宫博物院还专门致函四川省会警察局,请求派警员维持秩序。

故宫博物院在成都举办“故宫书画展览”展品目录

故宫博物院成都“故宫书画展览”期间规定的学生团体注意事项

故宫博物院回复安排成都县立中学师生参观“故宫书画展览”的函

故宫博物院致四川省会警察局请派警员维持秩序的函

不止展览,人民公园、祠堂街及周边区域当时聚集了众多文艺团体和进步文化人士,他们通过戏剧、漫画、演讲等形式,在街头巷尾宣传抗日,激发了民众的爱国热情,形成了独特的街头文化抗战景观,更展示出一场伟大宣言——即使在最艰难的岁月,中华民族也没有放弃对美的追求、对文化的传承。

第三站:华西坝

——教育火种的传承地

华西坝美丽的校园风光背后,藏着一段五大学联合办学的传奇。1937-1939年,齐鲁大学、金陵大学、金陵女子文理学院、燕京大学四所著名教会大学先后西迁成都,与华西协合大学联合办学,形成了著名的“华西坝五大学”。

1939年5月,成都华西坝华西联大校园

(1939-1946年,金陵大学等七大学在该校园内, 孙明经 摄)

在物质极度匮乏的年代,华西坝创造了中国高等教育的奇迹。这是中国教育史上的创举——五所大学打破藩篱,师资共享、课程互通、学分互认。一张课表上,可能同时有五所大学的课程;一个实验室里,可能同时有五所大学的师生在做研究;师生们在席地吃饭之际热烈讨论学术;各校联合组建医院,在战时坚持医疗服务和医学教育。

华西坝·五大学学生共用实验室

华西坝的时事演讲 孙明经拍摄

华西坝联合办学时期战时服务团学生开展战地救护训练

华西坝·新建成的学生中心(1940年)

从大慈寺的文物守护,到人民公园的文化抗争,再到华西坝的教育传承,成都用行动证明了:一座真正的文化名城,不仅在于拥有多少文化资源,更在于危难时刻守护文化的勇气与担当。

走在今天的成都街头,文化西迁的精神早已融入城市的血脉。成都的包容,体现在危难时刻对迁川机构、文物和人员的无私接纳;成都的坚韧,体现在炮火声中依然弦歌不辍的文化坚守;成都的担当,体现在为存续中华文脉所作出的巨大贡献。