新闻

2025-10-05

看展|中秋月圆夜,来成都博物馆“邂逅”月亮神

又是一年中秋至,天上一轮才捧出,人间万姓仰头看。

千年以前,杜甫在成都写下“露从今夜白,月是故乡明”;而在地中海的另一端,古希腊诗人萨福曾写道:“繁星,隐藏了明亮形态。当她最圆时,照亮大地。”东西方的古人仰望同一轮明月,将广寒宫嫦娥洒下的皎洁月辉化作女神阿尔忒弥斯的神秘面纱。

明月渐圆,中秋将至。此时不妨走进成都博物馆“文明的史诗:来自地中海的古典雕塑艺术”特展,开启一场跨越时空的月亮神话对话。

西方:不止一位的“月亮女神”

在古希腊神话中,与月亮相关的神祇不止一位,不同的月亮女神代表了不一样的文化诠释。

在赫西俄德的《神谱》中,塞勒涅是原始的月亮化身,每天驾着月车驶过夜空。大都会艺术博物馆所藏的恩底弥翁神话石棺上就有塞勒涅的形象,她头戴月冠,手持火炬,散发着宁静而神秘的光芒。画面描绘了牧羊人恩底弥翁在山上沉睡,从此经过的塞勒涅凝视着美丽的少年,偷偷献上一吻的场景。

恩底弥翁神话石棺(非本次展览展品)

公元150年-160年

大都会艺术博物馆藏

古希腊后期,女神阿尔忒弥斯也被视为月亮的神祇。作为太阳神阿波罗的孪生姐姐,她同时具备月神、狩猎女神的职责,也是自然与野性的守护者。与阿波罗代表的理性与秩序不同,阿尔忒弥斯象征着野性、直觉与女性力量。在展厅中,我们可以看到狩猎女神阿尔忒弥斯与真人等高的雕像:她身负箭筒,身披鹿皮,神色坚毅,是典型的女战士形象。

狩猎女神阿尔忒弥斯

18世纪由卡洛·阿尔巴奇尼修复

英国利物浦国家博物馆

古希腊的次神、代表着自然界各种元素的女神宁芙,有时也作为塞勒涅、阿尔忒弥斯的随从,侍奉月神。这个头像便可能是一位宁芙女神,她们美丽而纯洁,象征着自然的生命力。此外,第一代泰坦神菲碧(阿波罗和阿尔忒弥斯的外祖母)、古罗马女神露娜等神祇也拥有与月亮相关的神力。

宁芙女神头像

公元2世纪

英国利物浦国家博物馆

东方:原来她们才是“月神”

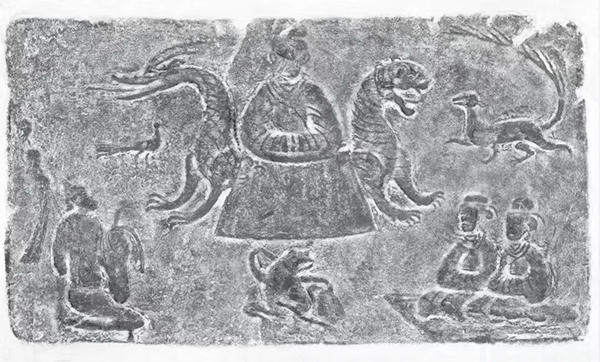

在中国传统文化中,月亮是非常重要的文化载体和象征。月亮与神话传说的联系源远流长,各种月神的形象也早已出现。西王母是我国很早就流传着的与月亮有关的神话人物,东汉张衡《灵宪》中写到:“羿请不死之药于西王母,姮娥窃之以奔月,遂托身于月,是为蟾蜍。”相传蟾蜍是姮娥的化身,归于西王母座下。这件成博展出的画像砖中,蟾蜍的形象清晰可见;西王母左侧有九尾狐,这是祥瑞的象征。

西王母画像砖及拓片

成都博物馆藏

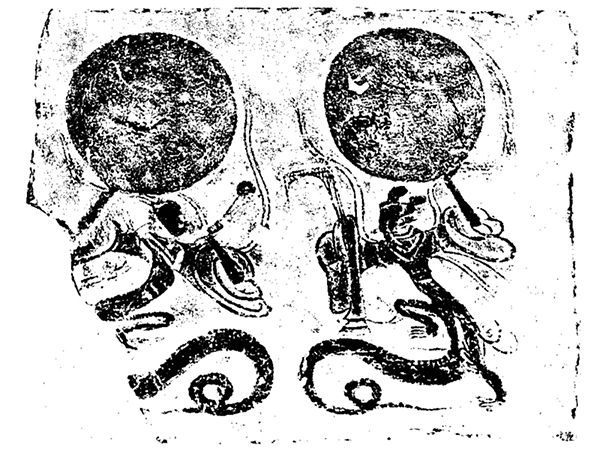

另一块画像砖上有着人首蛇身的伏羲、女娲。伏羲头上如莲,左手持规,右手执一圆轮,轮中有金鸟,为“日”的象征;女娲头上双髻云鬟,戴耳珰,右手持矩,左手持一圆轮,轮中有蟾蜍,桂树,为“月”的象征。这块汉代的画像砖揭示了具有创世神格的“女娲”的另一重身份——“月神”。

伏羲、女娲画像砖拓片

成都博物馆藏

源自我国古代先民天象崇拜的中秋节,始于先秦时期的秋夕祭月,历经汉、唐、宋各个时期的不断发展,将祭月礼俗与天子夕月、秋社、赏月、月宫传说以及玩花灯、吃月饼、赏桂花等民俗融合演化成内涵丰富的中秋节,并形成了“阖家团聚”的精神指向,成为最重要的中国传统节日之一。在嫦娥奔月、吴刚伐桂等与月亮相关的神话故事流传中,嫦娥也成为了中国人心中最具代表性的东方月亮女神。

跨越时空的文化共鸣

尽管中西月亮文化各有特色,但人类对月亮的情感却跨越时空,惊人地相似,从古希腊到古中国,从阿尔忒弥斯到嫦娥,人类始终在月光下讲述着自己的故事,而这些故事,也如月光一般,温柔地照亮着人类文明的进程,共同诉说着我们对永恒的向往。

“人生代代无穷已,江月年年只相似”。这个中秋,在赏月品茗之余,不妨来成都博物馆,与地中海的月亮女神邂逅,感受中西文化如何以不同的方式,诠释同一种月光之美。