新闻

2025-03-07

看展丨他们在石刻上奏乐、翩翩起舞

自1月21日正式启幕以来,成都博物馆原创大展“锦城丝管:和合共鸣的音乐成都”持续火热,许多观众在此漫步、驻足,留下珍贵的记忆。

凝视着东汉时期的陶瑟、唐代的“彩凤鸣岐”七弦琴和五代时期的木雕琵琶,仿佛能听到空气里浮动着千年前的袅袅乐音。而来自四川泸县宋代石刻博物馆(以下简称泸县博物馆)的三件南宋时期精美石刻,则让我们对那个远去的时代浮想联翩,感受当年回旋在蜀中土地上的优美舞步。

一 石上清音 勾栏乐韵中的市井风华

在众多宋代石刻中,乐伎是一个重要的门类。本次“音乐成都”展中展出的三件南宋乐伎石刻,有浅浅的线雕,也有颇富立体感的高浮雕,它们均被工匠赋予了栩栩如生的画面感。

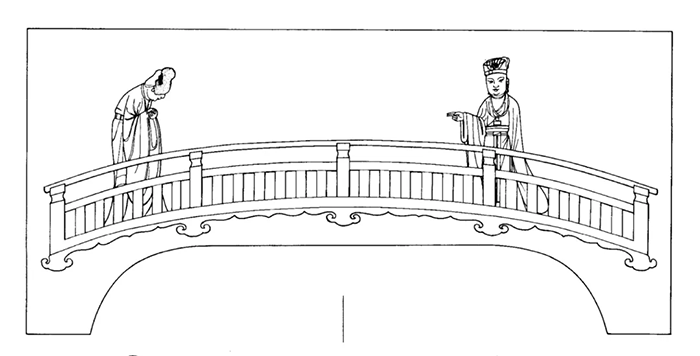

勾栏戏剧表演石刻

宋(960-1279年)

泸县博物馆藏

勾栏戏剧表演石刻线图

这件勾栏戏剧表演石刻生动展现了宋代勾栏舞台戏剧表演的情景。入宋以后,成都作为西南都会,城市繁荣,市民生活愈加丰富,勾栏瓦肆遍布,以杂剧、说唱为代表的民间音乐盛行。在宋代的城市中,瓦舍是带有商业性质的游艺区,瓦舍的里面设置的演出场地被称为勾栏。宋代川峡四路各地城市经济发达,最具代表性的有成都富春坊、金马坊、碧鸡坊等,文献记载茶楼酒肆林立,每日轻歌曼舞,吹拉弹唱不绝于耳,是两宋时期蜀地城市生活最生动的写照。

南宋·杂剧《眼药酸图》

此二图所绘杂剧演员正在瓦子中表演的场景

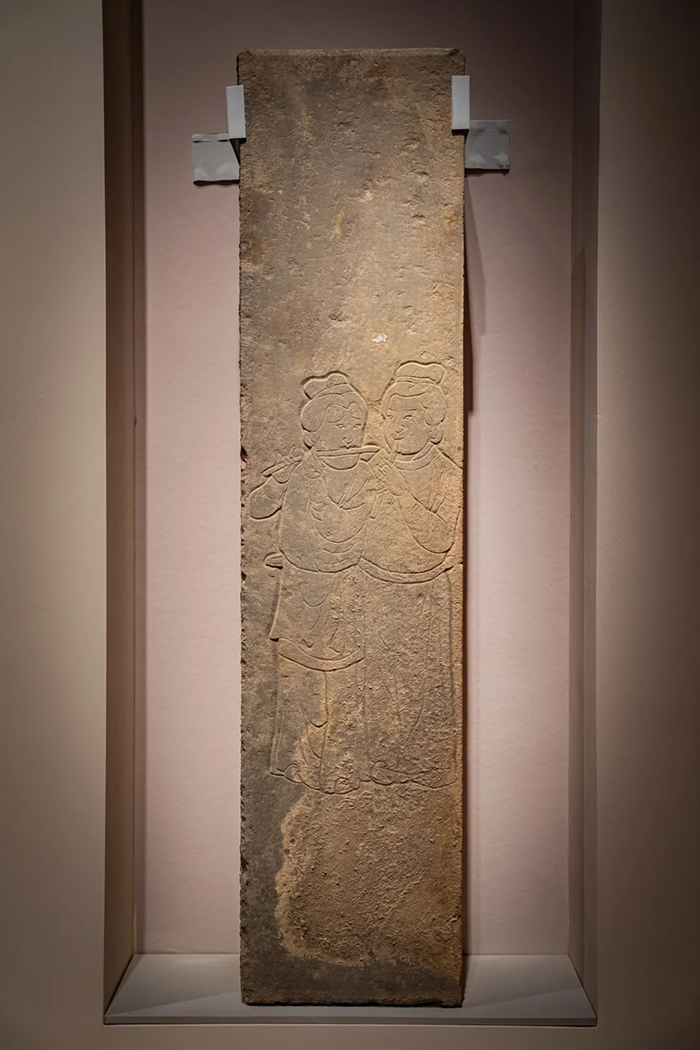

另一件线雕双乐伎石刻,流利简约的线条勾勒出两个头挽发髻、身材微丰的乐伎,透过略有磨损的刻痕,仍可分辨出她们嘴角的微笑。

线雕双乐伎石刻

宋(960-1279年)

泸县博物馆藏

画面右边的乐伎手执长笛,略侧身向前,仿佛在轻轻弯腰用力,好将笛音吹得清亮;左边那位乐伎则双手竖握筚篥,翘着灵巧的“兰花指”,精准地按住音孔,神态愉悦自然。如此生动的场景,通过工匠的巧手刻入石面,随流逝的时光一同凝结。

二 莲叶何田田 从宫廷笙歌到民间歌舞

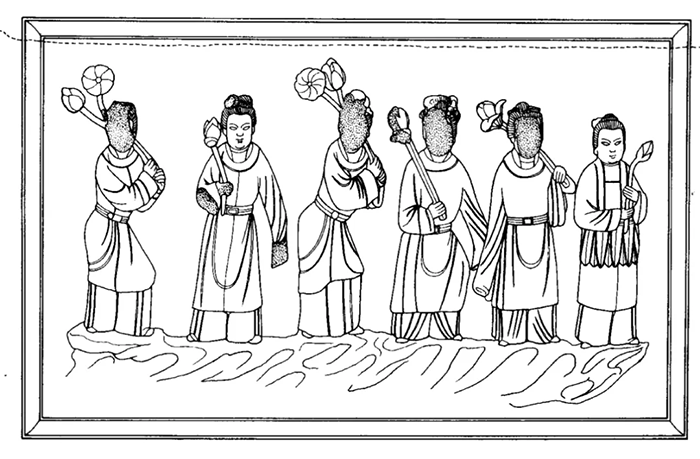

泸县采莲队舞石刻

宋(960-1279年)

泸县博物馆藏

六位乐伎姿态各异,手中所持的并非乐器,而是荷花骨朵。这是唐宋时期采莲队舞的生动刻画。

以“采莲”为主题的乐曲历史悠久,汉乐府《江南》就描述了劳动人民采莲时的欢快情景;南北朝时期,采莲曲风靡一时;唐代在大曲的基础上发展出了采莲舞;前蜀宫廷队舞《折红莲》在继承前代采莲舞的同时亦有新变,道具装饰华丽精巧、舞台构思新颖独妙、场面气势盛大恢弘、技术设备先进高超、致词长歌等程式设计,为宋代队舞《采莲舞》的定型作出了有益的尝试。至宋代,采莲舞已成为队舞的代表作之一,并由宫廷走向民间。

泸县采莲队舞石刻线图

队舞是宋代特有的多人舞蹈样式,有特定的表演顺序、结构及模式,风格典雅绮丽。演出人员包括负责调度的“竹竿子”、担任领舞的“花心”、众多群舞演员以及后行乐队。这件石刻中,最右那位内穿抹胸,外罩褙子,腰间系有一叶状围裙,手持一荷花;而其余五位统一着圆领袍衫,第二位手持荷花扛于左肩,立于竹竿子之后,或为“花心”,另外四位则为群舞。而乐队伴奏石刻中有笛、笙等乐器,符合采莲队舞的乐队配置。

三 千年古县 刀凿之间的时空对话

这几件文物都来自四川泸县宋代石刻博物馆,作为国家二级博物馆,它也是中国第一家宋代石刻专题博物馆。

泸县古称江阳,西汉建元6年(公元前135年)在此设县。地处川、滇、黔交会处的泸县在两宋时期也成为益州、梓州、夔州三路及大理之间的交通枢纽。泸县宋墓群以规模宏大、石刻题材丰富、雕刻技艺精湛著称,武士、乐伎、侍女、宴饮场景等,既彰显墓主身份,亦生动刻画了市井生活,成为生动描绘两宋时期当地生活、娱乐、艺术的重要材料。

2018年初,泸县博物馆正式开馆,为研究宋代社会提供了宝贵资料,同时亦吸引了众多考古学家和历史爱好者的关注。博物馆总建筑面积1.2万平方米,展陈面积5000平方米,现有馆藏文物14000余件,国家级珍贵文物705件,其中国家一级文物136件,囊括玉器、陶器、雕塑、造像等26个种类。

馆藏的宋代石刻内容丰富、雕刻精美、技艺精湛,充分展示了南宋时期蜀地繁荣活跃的商品经济和丰富多彩的市民生活,堪称石刻版《清明上河图》。如今,泸县博物馆珍藏的宋代石刻,恰似一幅镌刻于石上的恒久画卷,无声诉说着千年古县曾经的繁华与安宁。

每一件穿越时光流传至今的藏品,无不凝聚着当年的一段难忘时光、一份独特记忆。欢迎走进“锦城丝管”特展,在目光的流连中感受不同时代流淌的优雅与生机,与历史共谱一曲未尽的诗篇。