新闻

2020-06-24

辟邪驱疫 无病无灾——端午节的“初心”是健康

提起端午,人们总会第一时间想起屈原、龙舟和粽子,纪念屈原如今已是端午节俗中最重要的内容,但若追根溯源,端午最初其实是为了防疫祛病、避瘟驱毒、祈求健康而诞生的,是个全民“卫生节”。吃粽子、饮雄黄、挂菖蒲艾草、采药斗百草之类的节俗,都和辟邪避死有关。

“端午”由来

从抵御“毒月”开始

今天我们熟悉的端午节俗,可以追溯到屈原时代之前。那时的五月又被成为“恶月”、“毒月”,《礼记·月令》中记载:“是月也,日长至,阴阳争,生死分。”时至盛夏,气候多雨湿热,蚊蝇害虫及细菌活动频繁且生长迅速,容易滋生疾病;加上五月之后白昼日短,夜晚渐长,秋冬来临,先民们便认为夏至日是死神下界日或诞辰,会带来疫病、死亡和阴气。

古人围绕着“辟邪避死”这个主题生出了众多风俗。比如用来系粽子、缠香包、当手绳用的“五色丝线”,代表着五行,希望能借助自然神力来抵抗病患。“赛龙舟”源自祭祀,重点不是竞渡而是送瘟神,《云梦县志》记载:“五月五日赛龙舟,因邑河水浅,作旱龙缚竹为之……中塑屈原、曹娥及瘟司、水神像。”有些地方端午节还流行“躲午”、“避灾星”的习俗,这要躲避的当然就是死神了。

“端午”一词最早出现在初唐,至晚唐时期被规定为节日,自此五月五日正式成为了端午节。端午节是个“成长型”的节日,它包括了已经在全国各地流行千年的五月五日节俗、重午节俗、夏至节俗三部分,并融入了许多与五月相关的人物故事如屈原、伍子胥、曹娥等。

端午节俗

哪些真能“抗疫”?

熏艾叶 绿色天然 预防保健

(图片源于网络)

民谚说:“清明插柳,端午插艾”。在端午节,家家户户门口挂艾草、屋里熏艾香,人们身上佩戴着艾叶剪成的饰品,还要煮艾水沐浴,认为这样可以辟邪驱瘴。艾叶当然不能“辟邪”,但确实有杀菌消毒、预防瘟疫传染的效果。艾叶烟熏时发出的烟气及挥发油可抑制多种病菌在空气中的传播,且对人畜无害。在我国,艾叶药用已经有2000多年的历史,《千金方》和《本草纲目》中均有艾叶预防瘟疫的记载。

雄黄酒 外用良药 不宜内服

(图片源于网络)

过端午节,喝雄黄酒也是标配。雄黄入药有悠久的历史,在长沙马王堆出土的帛书《五十二病方》中,有用雄黄治疗疥癣的记载;成书于东汉时期的药物学专著《神农本草经》中,将其列为中品;《本草纲目》谓其为“治疮杀毒要药也。” 即使在当代国家药典和部颁标准中,也有数十种成方制剂用到了雄黄。

雄黄虽是良药,但雄黄酒却并不宜入口,现代医学认为雄黄主含二硫化二砷,内服会导致中毒。因此除了正规生产的成品药,我们正确使用雄黄的方法是洒在房间角落、院墙下,会有很好的杀虫灭蚊的效果。

佩香囊 衣冠疗法 未病先防

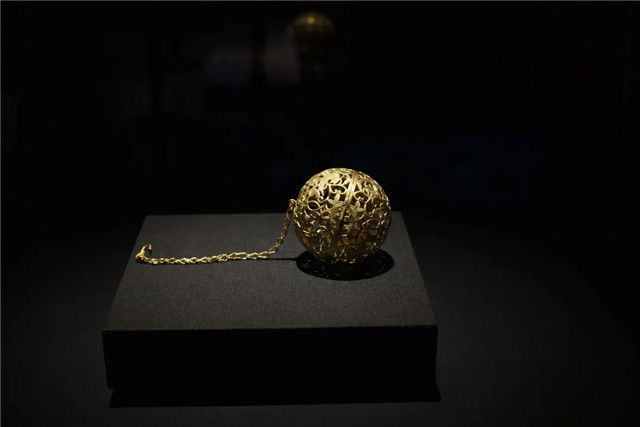

镂空金香囊 成都博物馆藏

“带个香草袋,不怕五虫害”。佩戴五色香囊是端午节的特色民俗,在中医里也是一种特色诊疗技术即“衣冠疗法”,能起到防病治病的功效。传统的端午香囊里装着多种中草药,包括苍术、藿香、白芷、薄荷、佩兰等,经过专家研究和临床实验,中药香囊确实有防虫祛病、醒神开窍、提高免疫力等效果,佩戴在孩子身上,还能增强幼儿食欲,预防感冒。

当然,佩戴中药香囊也有讲究。首先香囊本身要选用透气好的布料,制作成内外两层,内层填充的中药材要配比正确、清洁干净、粉碎成药末,外层要填充棉花,让药末充分挥发又不会散漏。佩戴时应当隔衣佩戴,药物过敏、处于妊娠期的特殊情况则不可佩戴。

大慈寺里卖香药

成都人健康过端午

在成都,端午节还有个特别的节俗,就是去大慈寺“鬻香药”。

“鬻”意为“卖”,自唐宋至清末,大慈寺周边都是成都最繁华的商业地段,端午节时会开设盛大的香药集市,卖新鲜的菖蒲、艾草、香囊,也有许多常用的香料和香草,可谓是“养生式过节”了。

到了宋代,随着成都商业的进一步繁荣,形成了著名的十二月市:“正月灯市,二月花市,三月蚕市,四月锦市,五月扇市,六月香市,七月七宝市,八月桂市,九月药市,十月酒市,十一月梅市,十二月桃符市。”大慈寺鬻香药就演变成了“药市”,汇集了各种珍贵药材,即使不买药,人们也喜欢在里面走来走“闻药气”。

现在,虽然“药市”已经不在了,但成都人过端午节仍然保持着熏艾草、挂菖蒲的节俗,沿袭着先人关于“健康养生”的美好祈愿。

2020年的端午节如约而至,成都博物馆在此衷心祝愿大家,健康平安,无病无灾