新闻

2025-09-12

看展|他们在大后方,教出一个充满希望的未来……

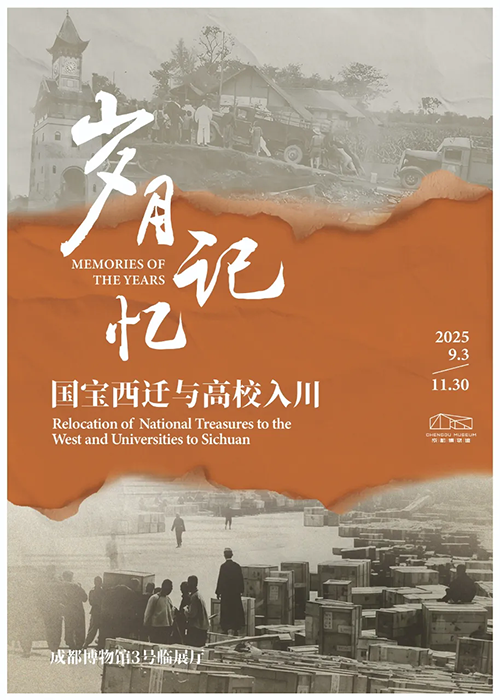

岁月记忆

当九月的秋风吹过华西坝的梧桐,我们站在和平年代的光影里回望:战火中的先辈们以知识为火种,在山河破碎的年代点燃了一个民族未来的光。

1937年,抗日战争全面爆发,平津、沪宁相继陷落,华北、华东各大高校面临空前危机。为存续中华文脉,在1937年至1945年间,一场史诗般的文化西迁开始了——全国108所高校中,包括中央大学、武汉大学、复旦大学、交通大学、同济大学等知名学府在内超过半数先后迁入四川办学,约九成的学术精英、文化名人,跨越千山万水汇聚西南,川渝也成为我国抗战时期的文化中心。

1941年国立中央研究院成立十三周年纪念会留影·宜宾李庄

————————国宝西迁与高校入川————————

01 尺讲台,安放在烽火间

高校西迁之路充满艰险,绝大多数学校师生们都历经数次辗转,穿越硝烟与炮火,才得以抵达四川。其中甚者,如同济大学历经6迁方才入川,杭州艺专更是7次迁址,堪称“教育长征”。令人动容的是,川渝儿女倾尽人力物力,竭尽所能支援抗战。

同济大学李庄教授新村

巴蜀大地这片土地敞开温暖的怀抱,接纳了从战区辗转而来的众多高校、科研机构以及学术团体。重庆沙坪坝、北碚夏坝、江津沙坪坝、成都华西坝和宜宾李庄成为抗战时期后方的几大文化重镇,被称为“四坝一庄”。齐鲁大学、燕京大学、金陵大学、金陵女子文理学院四座教会学校及中央大学医学院先后西迁四川成都;李庄古镇32名乡绅联名上书接纳同济大学等学术机构的侠义热情也让三尺讲台得以稳稳安放在烽火之间。

“读书不忘救国,救国不忘读书。”尽管栖身寺庙、祠堂、农舍,甚至防空洞,教师们仍坚持传道授业——没有实验设备,就用炭炉代替酒精灯做化学实验;缺少教材,就徒手刻印讲义;躲过轰炸后的第一件事,就是恢复上课。

1944年2月金陵女大华西坝化学系试验课,由于没有酒精,做实验时只能用炭炉代替酒精灯。孙明经摄

国立同济大学学生在大禹庙听课(李约瑟摄于1943年)

1938年3月拍摄的华西坝五大学师生们在露天席地就餐的场景

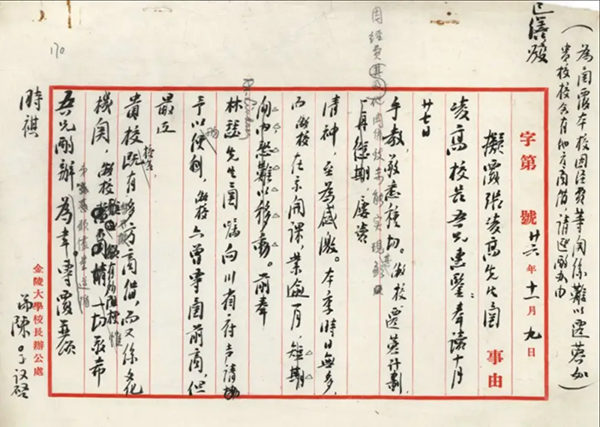

陈裕光致华西协合大学校长张凌高商议借用校舍事宜的信

02 学术科研成果绽放在战时

的巴蜀地区

即使在最艰苦的条件下,学术研究也未曾停止:童第周在李庄完成两栖类胚胎发育的重要研究;梁思成领导营造学社开展川康古建筑调查,撰写《中国建筑史》;中研院史语所、中央博物院筹备处发掘彭山汉墓、成都王建墓;侯德榜发明“侯氏制碱法”;钱穆在宜宾撰写《国史大纲》,成为影响深远的史学著作;四川农业改进所的遗传学家李先闻培育“中农4号”水稻良种,推广再生稻技术......后来被评为中国科学院外籍院士的李约瑟曾到访抗战时期的中国,记录下许多中国科学家在艰苦条件下坚持的震撼瞬间。

童第周在李庄同济大学做研究

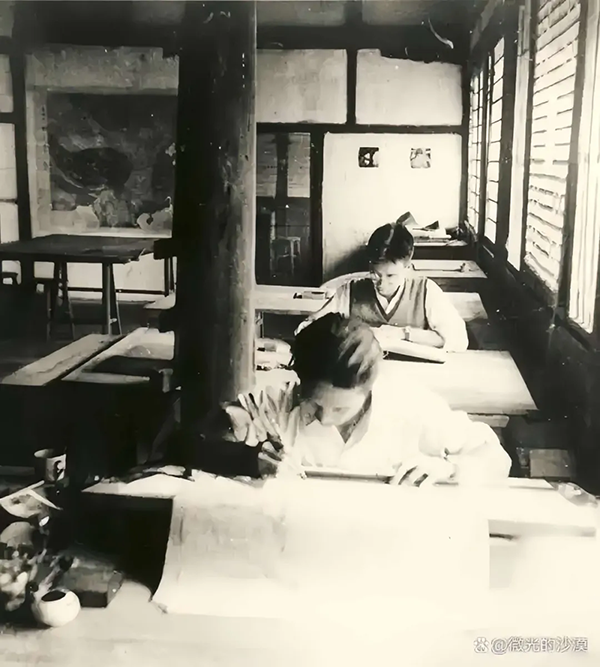

梁思成(后)和莫宗江(前)在李庄营造学社工作室内

1939年7月,川康科学考察团地理组在泸定桥上留影,左五为孙明经。孙明经摄

1941年川康古迹考察团考古学家在彭山寂照庵合影。照片人物左起:吴金鼎、王介忱、高去寻、冯汉骥、曾昭燏、李济、夏鼐、陈明达。

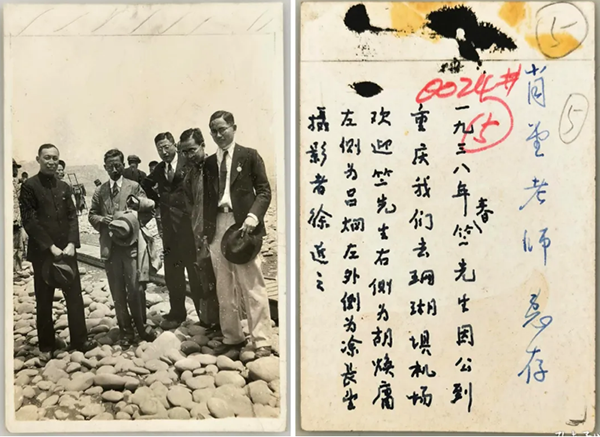

胡焕庸等在重庆珊瑚坝机场迎接竺可桢,摄于1938年4月16日。

左起:胡焕庸(肖堂)、竺可桢、吕炯、程纯枢、涂长望。(照片背后黑色字迹系胡焕庸先生真迹。)

四川农业改进所的遗传学家李先闻在选育良种,1943年李约瑟摄

03 教育火种在巴蜀地区播迁

巴蜀兴学重教之风自古昌盛。回望千年前,蜀郡文翁创办“石室”大兴蜀地向学之风;后蜀到南宋,历经百年篆刻而成的《蜀石经》传播经典儒家文化,这是十三部儒家经典在成都首次集结,有儒家文献规模初具、典范初成的作用;唐宋八大家中的“苏氏三父子”孕育自天府沃土;魏了翁设鹤山书院传道讲学,众多学者慕名求教,使他享有“南方共宗鹤山老”的盛誉。巴蜀这片土地的教育与人文风采早已浸润在中华的文脉之中。

西迁高校不仅保存了中国的高等教育,也深刻影响了四川本地的教育发展。随着战时文化的播迁,巴渝地区在传统文化底蕴基础之上形成了新的本地教育体系——部分师生于抗战胜利后留川办学,“高校入川”的火种进一步点燃了近代四川教育发展的火炬。东北大学留川师生创办川北农工学院,后发展为四川师范大学;复旦大学留川师生创办的相辉学院,与后来的西南大学、西南政法大学、西南财经大学渊源深厚;回迁沪上的上海医学院,在新中国建立后,又分出资源建立了重庆医学院,即今天的重庆医科大学……这些学校成为新中国四川高等教育的重要基础。

四川师范大学(图源自网络)

重庆医科大学(图源自网络)

04 致敬师者,传承精神

“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”抗战时期的中国的学者与学子用生命践行着“人在,文化在;人在,教育在”的信念,在中华民族最危险的时刻,守护了文明的火种,培育了复兴的希望,他们坚守教育、传承文化的师者精神,至今熠熠生辉。

2025年9月10日是我国第41个教师节,谨以此文,致敬所有在教育岗位上无私奉献的教师!