新闻

2025-03-28

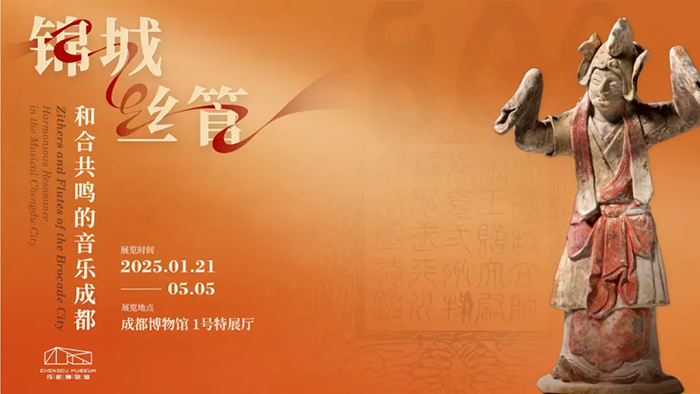

看展丨磬、镈、筚篥……“冷门”乐器你会读吗

《吕氏春秋·大乐》有云:“天下太平,万物安宁。皆化其上,乐乃可成。”自古以来中华大地上的匠人们以巧思铸造出璀璨的乐器体系。其中一些乐器可谓包罗玄机,名称也相对冷僻。今天,让我们走进成都博物馆“锦城丝管:和合共鸣的音乐成都”特展,找一找这些冷门乐器。

磬(qìng):

清越之声,礼乐之魂

磬(qìng),是中国最早的打击乐器之一。《礼记》云,“拊搏玉磬揩击,大琴大瑟,中琴小瑟,四代之乐器。”,可见其在宫廷雅乐中的尊崇地位。磬由片状石器演变而来,其名源于形制——甲骨文中的“磬”字,左如悬石,右似执槌,生动勾勒出古人击磬的场景。

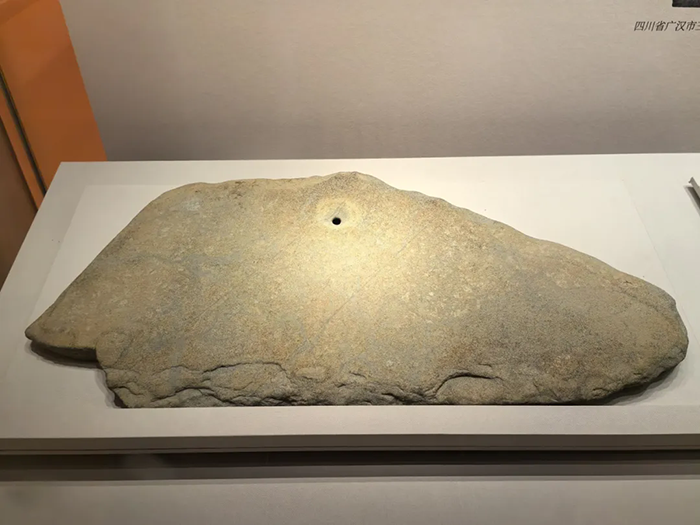

石磬

晚商至西周

四川省成都市金沙遗址出土

成都金沙遗址博物馆藏

这件石磬出土于成都市金沙遗址,制作于晚商至西周时期。虽边缘斑驳,器身两道弦纹仍清晰可辨,其声清幽如泉,曾回荡于祭祀与朝堂,成为“天地人和”的象征。

镈(bó):

青铜重器,礼乐之节

商代晚期,另一种新的打击乐器:镈(bó),开始出现在宫廷雅乐与祭祀典礼中。这种青铜乐器,形似钟而口平,大多周身铸刻繁复纹饰,是重要的节律乐器。

特镈

春秋

河南新郑李家楼郑公大墓出土

河南博物院藏

西周时,编镈与编钟、编磬所组成的悬乐构成了礼乐体系的核心,鎛钟以雄浑之声统领节奏,堪称乐队的指挥。春秋时,礼崩乐坏,各国诸侯的乐器制作开始突破西周确定的规制,编悬规模有所扩大。河南新郑“郑公大墓”是春秋时期郑国国君的陵寝,墓中出土的春秋“特镈”,庞然厚重,通体绿锈中仍可窥见细密的云雷纹,是寻找消失已久的“郑卫之音”的重要实物资料。

筚篥(bì lì):

胡风东渐,苍音激越

苍凉的乐声掠过戈壁,落在长安城头,化作激越之音。筚篥(bì lì),这件源自龟兹的哨管乐器,传入中原后形制不断蜕变:哨嘴由阔变扁,音色也更为高亢、嘹亮。

筚篥的别名甚多,南朝何承天所作《篡文》中称其“必栗”,注明是“羌胡乐器名也。”有学者认为,必栗、毕篥、筚篥等均是从古龟兹语直接音译为汉语后的不同形式。

胡人吹筚篥玉带板

唐

陕西省西安市未央区关庙小学出土

西安博物院藏

本次展览中,展出了一件西安博物院藏胡人吹筚篥玉带板,其上虬髯胡人鼓腮吹奏,生动演绎了盛唐的多元交融。

这三件相对冷门的乐器在展厅中帮我们回溯那古老的时光,各位观众驻足展厅时,不妨细品这些“无声”之器,一起聆听历史的余音绕梁。